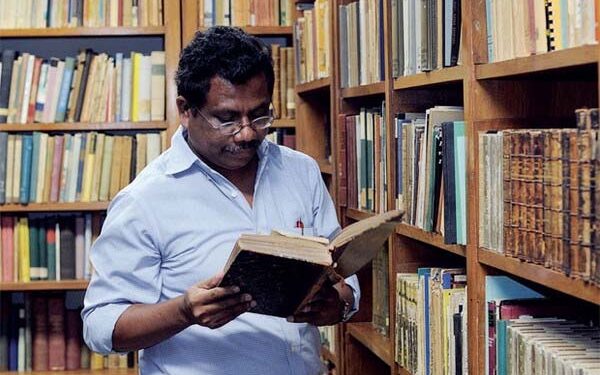

Oleh Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum.

Dosen Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma,Yogyakarta.

“Kau tak pernah cerita bahwa bulan lebih besar dan indah dilihat dari sini. Aku juga tak pernah tahu langit di sini lebih biru dan lautannya begitu jernih….”

(Sari Narulita dalam novel Cintaku di Lembata, 2016)

Saya merasa terhormat ketika penulis buku ini, Thomas Ataladjar, meminta saya menuliskan catatan penutup untuk bukunya Lembata dalam Pergumulan Sejarah dan Perjuangan Otonominya yang sangat berharga ini. Inilah sebuah buku tentang sejarah Lembata yang komprehensif, yang disusun secara cermat dan sistematis.

Sejarah Lembata diawali dengan menelusuri kisah-kisah prasejarah, migrasi penduduk, sejarah kolonialisme, swapraja, system pembagian wilayah Paji dan Demong, perjuangan otonomi, sampai dengan terwujudnya Kabupaten Lembata. Buku ini menjawab hampir semua pertanyaan tentang masa lampau Lembata di dalam konteks sejarah peradaban lokal, nasional, regional, maupun global.

Selain memiliki kecermatan dan ketelitian di dalam mengumpulkan data dan informasi, Thomas Ataladjar juga memiliki ingatan fotografis tentang tanah Lembata, sekalipun beliau cukup lama tinggal di Jakarta.

Perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dinamika telah membuat Lembata memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan kabupaten tetangganya Flores Timur, yang samasama tergolong ke dalam rumpun bahasa dan budaya Lamaholot. Bahkan karena perbedaan prinsip itulah, sejak tahun 1954 tokoh-tokoh cendekiawan Lembata memperjuangkan otonomi yang terpisah dari Kabupaten Flores Timur.

Perjuangan itu baru terwujud 45 tahun kemudian. Pertanyaannya adalah, apa alasan pokok yang membuat tokoh-tokoh Lembata memperjuangkan otonomi selama lebih dari dua generasi? Apa makna perjuangan itu bagi Lembata saat ini?

Catatan epilog ini mencoba menjawab dua pertanyaan tersebut. Untuk itu, secara berturut-turut tulisan ini mengungkap keragaman asal-usul, kolonialisme dan luka swapraja, dan akan diakhiri dengan penutup.

Keragaman Asal-Usul

Belum banyak tersedia dokumen-dokumen tertulis yang mengungkap sejarah demografis Lembata secara utuh. Akan tetapi, beberapa dokumen yang ada menunjukkan bahwa sejak awal kemunculannya, penduduk Lembata sangat beragam.

Dalam buku ini, khususnya pada Bab 3 yang berjudul “Melacak Asal Usul dan Migrasi dari Hindia Belakang ke Nusantara”, Thomas Ataladjar merunut sejarah manusia purba, mulai dari migrasi homo erectus ke Nusantara (sekitar 1,8 juta tahun yang lalu) sampai penemuan homo Floresiensis (diperkirakan hidup di Flores 18.000 tahun yang lalu).

Kedatangan homo sapiens –yang dipercaya sebagai asal-usul semua manusia modern– khususnya Melayu Austronesia sejak 5.200 tahun yang lalu ke wilayah Nusantara turut memberi gambaran tentang gelombang perpindahan suku-suku, yang kemudian membentuk suku Lamaholot.

Di Lembata, dapat dilacak suku yang berasal dari wilayah nusantara bagian Barat (suku Sina Jawa Malaka atau “Lau Wai” yang datang dari seberang) maupun nusantara bagian Timur yang berasal dari “Seran Goram,” “Keroko Puken,“ atau orang “Tena Mau “ (yang datang karena perahu mereka mau terdampar).

Dalam buku Orang Ataili: Rekonstruksi Jejak-Jejak yang Tercecer karya Pater Patrisius Dua Witin, CP., (2014) diungkap asal-usul dan jati diri orang Ataili (di dalam konteks orang Lembata pada umumnya). Orang-orang Ataili merupakan kaum imigran yang terusir dua kali karena bencana yang sangat besar, pertama dari Pulau Seram dan kedua dari Pulau Lepanbatan. Kerabat dekat orang Ataili tersebar di Smuki, Belgele, Bakaor, Waikomo, Roga, Bakalerek, dan Ong Lerek. Leluhur satu rombongan imigran Ataili adalah orang Udak, Lewuka, dan Snaki.

Sementara itu, Gorys Keraf dalam bukunya berjudul Morfologi Dialek Lamalera (1978) mengungkap keragaman suku dan asal usul orang Lamalera. Lamalera dihuni oleh suku yang berasal dari Seram Goran, Abo-Mua, Wato Bela, Nila, Roma, Sina-Jawa, Soge, Paga, Sika, dan suku asli Lamalera.

Dari segi bahasa dan budaya, Lembata sebagai sebuah daerah administratif tidak menunjukkan kesatuan linguistik seperti di wilayah lainnya. Gorys Keraf menyebutkan bahwa terdapat tiga cabang utama bahasa Lamaholot di Lembata, yang sudah memenuhi kriteria sebuah bahasa yakni 1) Lamaholot Barat yang meliputi Ile Ape, Lamalera, Mulan, Kawela, dan Lebatukan; 2) Lamaholot Tengah yang meliputi bahasa Labalekan, Mingar, Lewuka, Lewokukung, dan Painara; dan 3) Lamaholot Timur yang meliputi Lewoeleng dan Lamatuka.

Inyo Yos Fernandez dalam bukunya Relasi Historis Kekerabatan Bahasa Flores: Kajian Linguistik Historis Komparatif terhadap Sembilan Bahasa di Flores (1996) menyebutkan bahwa Bahasa Kedang merupakan cabang bahasa tersendiri yang bukan termasuk ke dalam kelompok bahasa Austronesia. Karena itu, terdapat empat cabang bahasa utama di Lembata.

Dengan mengungkapkan keragaman asal-usul, bahasa, dan budaya di Lembata ini, saya hendak menegaskan bahwa Lembata merupakan sebuah melting pot, tempat berhimpunnya berbagai suku dan bahasa yang kemudian melebur menjadi satu ata tanah Lembata.

Perjumpaan dengan agama-agama besar dunia memperlihatkan pula bahwa di Lembata hidup dua agama besar, Katolik dan Islam, “yang hidup berdampingan penuh toleransi hingga hari ini”.

Kolonialisme dan Luka Swapraja

Fakta tentang Lembata sebagai sebuah melting pot disadari sepenuhnya oleh tokoh[1]tokoh cendekiawan Lembata. Beberapa tokoh pejuang warwah Lembata, yang harus disebut namanya dengan penuh hormat, antara lain Petrus Gute Betekeneng (ketua Partai Katolik ranting Lomblen Utara) dan Mas Abdul Salam Sarabiti (ketua Masyumi cabang Kedang). Dalam rapat di Hadakewa yang menghasilkan Pernyataan 7 Maret 1954 untuk Lomblen Bersatu, keduanya menyampaikan pidato monumental yang menginginkan Lembata bersatu, bebas dari pengaruh politik kolonial yang memecah[1]belah yang dilanjutkan dengan goresan luka akibat pembagian Lembata ke dalam dua wilayah swapraja. Pembagian itu telah membuat Lembata terpuruk dan terbelakang dalam segala hal.

Kita mengetahui bahwa pemerintah kolonialis Belanda membuat pengelompokan wilayah Flores Timur atas sepuluh kakang-schap di bawah Kerajaan Larantuka yang disebut Demon Lewo Pulo atau sepuluh wilayah Demon. Di Lembata terdapat dua kakang, yakni: Kakang Hadung dan Kakang Lamalera. Dalam perkembangannya kemudian, dipaksanakan tiga haminte untuk tunduk ke Swapraja Larantuka, yakni: Haminte Lewoleba, Haminte Lamalera, dan Haminte Labala. Selain itu, terdapat pengelompokan wilayah watan yang dihuni oleh kaum Paji, yang disebut Paji Watan Lema dan dipimpin oleh Raja Adonara.

Di Lembata terdapat tiga wilayah Paji, yakni: Lewotolok, Labala, dan Kedang, yang kemudian membentuk tiga haminte suku Paji, yakni Haminte Kedang, Haminte Lewotolok, dan Haminte Kawela. Dalam pertempuran yang terjadi berulang kali antara Belanda dan Portugis dalam abad ke-17, orang-orang Belanda selalu bersekutu dengan raja-raja Islam dari wilayah Paji, sedangkan Portugis bertumpu pada Kerajaan Larantuka yang rajanya dibaptis tahun 1645.

Dalam buku Kisah Wato Wele-Lia Nurat dalam Tradisi Puisi Lisan Flores Timur (Taum, 1997) sudah diungkap tentang pertentangan dan peperangan yang terjadi terus[1]menurus antara Paji melawan Demon. Perang itu bermula dari pertikaian antara keturunan Lia Nurat (Ile Jadi) melawan keturunan Wato Wele (Larantuka). Dalam perkembangan selanjutnya, perang itu bergeser menjadi perang antara Paji melawan Demon, yakni perang antara pengikut raja-raja Katolik dari Larantuka (Demon) melawan pengikut raja-raja Islam dari Adonara dan Solor tanpa melihat apakah mereka Islam, Katolik, atau kafir. Perang itu memuncak pada masa pemerintahan Raja Igo dan Raja Enga dari kerajaan Larantuka, di mana Raja Igo berpihak pada kaum Demon dan raja Enga berpihak pada kaum Paji. Selaras dengan itu, dibedakan antara orang Demon (Demon Nara) yang hidup di tanah Demon dengan orang Paji (Paji Nara) yang hidup di atas Tanah Paji. Perselisihan dan peperangan antara Paji dan Demon ini berlangsung berabad-abad lamanya dan sukar sekali didamaikan sampai pada abad ke-19.

Hal yang sangat mengenaskan dan memprihantikan adalah, ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya di tahun 1945, sistem pemerintahan berbasis konflik divide et impera itu justru diawetkan ke dalam pembagian wilayah swapraja. Lembata dibelah menjadi dua: swapraja Larantuka yang meliputi wilayah Demon dan swapraja Adonara yang meliputi wilayah Paji.

Dasar pembagian ini terasa melecehkan akal sehat dan menusuk perasaan tokoh[1]tokoh Lembata. Hal inilah yang membakar jiwa dan menggelorakan semangat para cendekiawan asli Lembata untuk memperjuangkan otonomi dan membebaskan Lembata dari politik berbasis konflik dan perang warisan penjajah. Mereka menyadari bahwa sistem pemerintahan kolonial dan swapraja inilah yang telah membuat Lembata terpuruk: rakyat saling curiga dan hidup dalam ketakutan, kebodohan, kemiskinan, kemelaratan, keterisolasian. Di pihak lain, para pemimpin terus saja menindas rakyatnya untuk kepentingan kedudukan, kekuasaan, kekayaan dan kehormatan dirinya di bawah kekuasaan swapraja Larantuka dan Adonara.

Dalam pernyataan yang legendaris, tanggal 7 Maret 1954, Petrus Gute Betekeneng mengingatkan bahwa rakyat Lomblen adalah satu yang mendiami satu pulau yang dikelilingi oleh laut, yang dahulunya adalah satu. Karena itu, ia secara lantang mengutuk orang yang menyebabkan keretakan dan perpecahan bagi persatuan Lembata.

Sementara itu, Mas Abdul Salam Sarabiti menyerukan,“Kita harus hormat[1]menghormati,harga-menghargai, kasih mengasihi hidup bersaudara dalam damai untuk diwariskan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita, bukan perpecahan dan kekacauan, karena Injil dan Al Quran mengajar kita saling mengasihi dan hidup bersaudara antara sesama sebagai anak Tuhan!”

Lembata dan Pemimpin Intelektual

Panorama sejarah perjuangan intelektual yang heroik di masa lampau yang digambarkan di atas memperlihatkan identitas, sosok, karakteristik, dan fundasi rumah Lembata dengan terang-benderang. Berabad-abad lamanya Lembata hanya menjadi lahan garapan para pemimpin dan penjajah untuk kepentingan mereka sendiri dan sama sekali tidak memberi manfaat dan menguntungkan rakyat Lembata. Rakyat Lembata yang majemuk asal-usul dan bahasanya telah jatuh bangun berjuang membangun satu peradaban ata Lembata, telah dikoyak oleh tangantangan kekuasaan ke dalam kubu[1]kubu konflik yang tidak ada dasar argumen dan kegunaannya sama sekali bagi kemajuan Lembata.

Apa yang dapat dipetik dari sejarah perjuangan para pendahulu itu bagi masa depan Lembata? Lembata perlu dipimpin dan dibangun oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, budaya, konflik, dan perbedaan di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Pemimpin Lembata harus diuji kemampuannya mencerna perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dinamika ini. Lembata tidak boleh dibiarkan dipimpin dan dibangun oleh petualang-petualang politik dan bisnis, yang tidak memahami bagaimana Lembata terbentuk, bagaimana membaca perbedaan yang sungguh-sungguh ada di dalam masyarakat, bagaimana merancang perubahan yang akan terjadi di masa depan, dan bagaimana menciptakan keharmonisan dan integrasi masyarakat. Lembata adalah sebuah payung besar untuk semua ata Lembata. Di bawah payung besar itu, berlindung suku-suku, bahasa, agama, dan adat yang berbeda-beda.

Lembata adalah tanah yang bisa menerima perbedaan karena sejak awal Lembata tidak dihuni oleh masyarakat yang homogen. Lembata dibangun di atas fundasi pluralisme dan multikultural. Kesatuan Lembata yang beragam itu dahsyat dan kaya. Inilah saripati pesan terpenting dari buku ini: demokrasi yang harus dikembangkan di Lembata adalah model demokrasi multikultural, bukan unitarian.

Karena itulah, Lembata harus dipimpin dan dibangun dengan menggunakan ide, pikiran, pengetahuan. Hanya dengan demikian, Lembata bisa maju, berkembang, mekar seperti bunga berwarna-warni. Bukan dengan kekuasaan yang memaksa dan parokhial.

Primordialisme suku serta perbedaan bahasa dan budaya dapat dengan mudah menyusup ke dalam kekuasaan, sebagai jalan untuk memperoleh kekuasaan. Akan tetapi, politik identitas yang banyak digunakan dalam pemilihan umum di tempat lain tidak dapat digunakan di Lembata. Jika ini digunakan, kita mengkhianati perjuangan para pendahulu kita dan rakyat Lembata akan terus-menerus gelisah.

Lembata lebih baik tidak dipimpin oleh kekuasaan yang seperti itu. Lembata membutuhkan pemikir, pembaca, intelektual, dan pekerja sebagaimana diteladani oleh kaum cendekiawan Lembata yang memperjuangkan otonomi Lembata, yang merindukan Lembata tidak lagi terpuruk dan terbelakang. Mereka pada umumnya adalah guru-guru sekolah dasar yang tidak memburu kekuasaan apalagi kekayaan pribadi. Jika kekuasaan menjadi panglima, maka tangan-tangan kekuasaan itu mudah menyusup melalui feodalisme, politik identitas, kekuasaan yang memaksa dan memecah-belah.

Penutup

Bagi saya buku ini merupakan sebuah mercusuar, cahaya penerang yang membantu navigasi perjalanan perahu Lembata menuju masa depan yang aman, damai, dan sejahtera. Mercuar biasanya menandai daerah-daerah yang berbahaya, misalnya karang dan daerah laut yang dangkal. Buku ini telah menandai daerah-daerah yang berbahaya itu.

Dalam pidato kepresidenan terakhir pada HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1966 yang diberinya judul “Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah,” Bung Karno mengingatkan betapa pentingnya belajar dari sejarah. Beliau menyebutkan beberapa hal penting terutama tahun-tahun yang gawat (vivere pericoloso) dan konflik sesama anak bangsa. Pidato spektakuler tersebut mengingatkan kita agar memahami dengan baik persoalan-persoalan yang dihadapi di masa lampau agar keputusan yang kita ambil saat ini tidak menimbulkan persoalan baru. Kita menyaksikan, karena melupakan sejarah, Orde Baru muncul sebagai algojo yang dengan tangan berdarah-darah membantai sesama anak bangsa. Bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan ini diikatnya dalam sebuah sistem unitarian otoriter. Kita perlu bersyukur bahwa tendensi demokrasi unitarian Orde Baru telah direformasi ke sistem demokrasi multikultural.

Upaya segelintir orang untuk menegakkan kembali politik identitas yang Unitarian akan menghadapi perlawanan serius seluruh rakyat Indonesia.

Buku ini memiliki sebuah pesan yang sangat kuat dan penting untuk semua orang Lembata, terutama para pegawai negeri, pelayan LSM, pemimpin-pemimpinnya, termasuk para pendatang dari luar Lembata. Hanya dengan ikatan persaudaraan yang kuat, ditambah pengetahuan yang memadai tentang masa lampau, kita mampu membawa perahu Lembata ini ke masa depan yang lebih baik. Kebersamaan di dalam perbedaan itulah yang membuat tanah Lembata ini akan tampil dengan segala kesegaran perhiasan-perhiasan dirinya, bagai bunga yang bangga ketika mekar di pagi hari.

Keindahan dan kesegaran Lembata itu sudah dirasakan banyak orang ketika mengunjungi tanah Lembata. Sasrawan perempuan Indonesia terkemuka, Sari Narulita, menggambarkan keindahan tanah Lembata dan keramahan ata Lembata dalam novelnya, Cintaku di Lembata. “Kau tak pernah cerita bahwa bulan lebih besar dan indah dilihat dari sini. Aku juga tak pernah tahu langit di sini lebih biru dan lautannya begitu jernih….”Yogyakarta, Desember 2020